WHO WORKS HERE

People 社員インタビュー

UIデザイナー

UI Designer

STAFF INTERVIEW

多摩美術大学在籍中からアルバイトとしてポリフォニー・デジタルに勤務。2013年の卒業時に新卒で入社。『グランツーリスモ6』以降のメニューデザインを担当。

-

スケートボードとロックとゲーム

実家は広島で、ごく普通のサラリーマン家庭の中で育ちました。中高一貫の進学校に通っていましたが、中学からスケートボードにハマって、放課後や休みになると学校の同級生とは違うグループと集まり、毎日のように遊んでいました。

父のお下がりのパソコンを使ってスケートボードのテクニックを紹介するホームページをつくったり、スケートボードカルチャーを通じてロックにも興味を持ち、ギターを始めたりしたのもこのころです。

ゲームも大好きでしたから、小学校のころに出た初代『ポケットモンスター』からスーパーファミコン、PlayStation®、PlayStation®2とプレイしていました。

-

携帯電話のデザインがしたい

高校生になると進路を決めなければならなかったのですが、当時は携帯電話のデザインが盛り上がっている時期で自分も強く関心があり、調べてみると、プロダクトデザイナーという職業があることを知りました。子供の頃から絵を描いたり、モノをつくったりすることは得意だったので、携帯電話のデザインを仕事にするぞ、と心に決めました。

プロダクトデザインを学ぶならば東京の多摩美術大学がよいと知り、美術予備校に通いました。いろいろな意味で、広島の進学校の中では浮いた存在だったはずです。

現役で多摩美術大学に入ることができて、そこで学んだプレゼンボードのつくり方や、他人に説明するためのグラフィックの考え方は、今の仕事にも役に立っています。

-

留年がきっかけのアルバイト入社

大学でサークルに入ってバンドでベースを始めたところ、思いがけずCDをリリースし、メジャーなロックフェスティバルにも出られるようなところまで活動の場を広げることができました。しかし、バンド活動や様々な趣味に傾倒してしまい、4年生の時に卒業できず留年してしまいました。

もう一年大学に残るにあたって、時間に余裕があったのでデザインに関連するアルバイトを探そうと思いました。その時頭に浮かんだのが、実家でよくプレイしていた『グランツーリスモ4』でした。このゲームのグラフィックのクオリティやメニューや画面構成のセンス、使っている音楽の大人びた感じが他のゲームと違ってとても印象に残っていました。

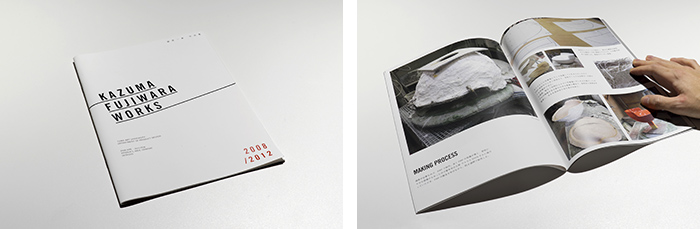

ネットでポリフォニー・デジタルを検索すると、偶然アルバイトの募集をしていたので応募しました。履歴書とあわせて、大学で制作した課題作品をまとめてA4サイズに製本した作品集を送りました。こだわった装丁を評価してもらうことができたのか、無事に採用されました。

-

『グランツーリスモ6』のメニューデザイン

アルバイトとして最初に担当したのが、グラフィックデザインチームのポートフォリオページです。その後、大学を卒業するタイミングで「社員にならないか」と声をかけてもらうことができて、『グランツーリスモ6』のメニューデザインを担当するようになりました。中でもフォトトラベルのシーンセレクトやシエラタイムラリーのメニューはムービーと操作系のバランスが良く、見た目の意味でも成功したと感じています。

最初は高校生のときに「携帯電話のデザインがしたい」という思いから選んだ道でしたが、ゲームのデザインも結局のところ「テレビ画面の中で、機能を使う」ということですし、スマートフォンの時代になれば端末は画面をはめる枠組みと考えられ、画面の中のデザインの比重が大きくなるので、今の仕事は自然な到達点だと思っています。

-

ポリフォニー・デジタルの特徴

今でもバンド活動は続けていて、頻繁ではありませんがライブがあるなど、どうしてもスケジュールを調整しなければならないことがあるのですが、会社の理解があり、両立させてもらっています。

チームの中では自分が最年少ですが、縦社会や上下関係のようなものも感じません。また、ニュルブルクリンクへの取材やアムステルダムへの海外出張など、貴重な経験ができたのもこの会社ならではだと感じています。

-

UIデザイナーの募集について

自分は今、テレビ画面に映るものをデザインしていますが、ウェブやモバイルなど、他の分野のデザイナーの作品を見て刺激を受け、意見を聞きたいといつも思います。

もちろんゲーム業界の経験があればアドバンテージになりますが、まったく違う世界のデザインの経験者もぜひ応募していただきたいです。

UIデザイナーが所属するグラフィックデザインチームは、グラフィック、ウェブ、モバイル、プロダクトと、ジャンルを問わずデザインを担当するので、自分でも想像しなかったような活躍の場が見つかるかもしれません。